【環境直達車】第 2 集 - 碳權是什麼

分享到LINE 分享至Facebook 分享到X 列印本頁節目邀請到環境部施文真政次來聊氣候變遷跟碳費議題

碳費是什麼?碳權又是什麼呢?為什麼要針對「碳」做防制呢?

對一般民眾來說,收碳費對我來有什麼影響呢?

什麼是「總量管制跟交易」,那抵換專案跟自願減量專案一樣嗎?

減下來的碳權可以賣嗎?

【重點節錄】

碳稅及碳費有何不同,台灣為何以「碳費先行」?

在當前全球面臨氣候變遷挑戰的背景下,減碳是各國政府需積極面對的課題,以碳定價措施作為政策工具,希望能有效地驅使企業執行減碳工作。除了總量管制與交易以外,針對溫室氣體排放徵收「稅」或「費」也是國際上常用的碳定價措施之一,目前約有39個國家執行這樣的制度。

然而,在台灣「稅」是由財政部主政,屬於統收統支,稅收可能拿去蓋公園、鋪馬路等其他的建設,無法指定專用於減碳相關的工作;而「費」則是由環境部主政,碳費收入撥入溫室氣體管理基金,並於《氣候變遷因應法》中明定用途,專款專用於氣候變遷相關的項目。

碳定價的初衷並非作為增加政府財政收入的工具,因此氣候變遷因應法修法時,各界認為優先推動「碳費」制度能夠促成徵收對象可以加速減碳,同時專款專用於因應氣候變遷調適及溫室氣體減量工作上。

碳費專款專用-落實氣候變遷工作

根據《氣候變遷因應法》溫管基金的用途可分為十三項,包含排放源檢查、補助地方政府、補助中央各部會、補助及獎勵企業投資溫室氣體減量技術、其他減碳研究、碳交易相關行政工作、執行減碳及管理所需的約聘雇經費、氣候變遷調適、碳足跡管理、教育及宣導、減碳相關國際事務、公正轉型、其他有關調適或減量事項,將氣候變遷工作上各種需要資源的面向納入考量,透過專款專用的機制真正用於碳排減量的工作,達到減碳的目標。

碳洩漏與碳邊境調整機制

碳洩漏是指由於某些國家對於碳排放管制較為嚴格,導致某些企業選擇將生產轉移到規範較寬鬆的國家,讓全球整體的減碳效果大打折扣。因此國際間紛紛開始研擬因應策略,例如歐盟推出「碳邊境調整機制(CBAM)」,要求進口產品必須與區域內的受管制產業負擔相同的排碳成本,除了保護區域內受排碳管制產業的競爭力以外,也可以防止碳洩漏現象的發生。

台灣的碳費制度設計同樣考慮了碳洩漏的問題,針對高碳洩漏風險的產業祭出收費配套措施(排放係數折扣);在國際上也積極與各國交流、對接,例如未來在台繳交的碳費可以抵歐盟的CBAM(詳細扣抵方式等,歐盟尚在計算中未公布),而台灣也將研擬推動自己的碳邊境調整機制,保護國內受碳排管制的產業,最重要的是,企業若能先將本身的減碳工作做好,在全球的減碳氛圍下更能突破重圍打造台灣的綠色口碑及競爭力。

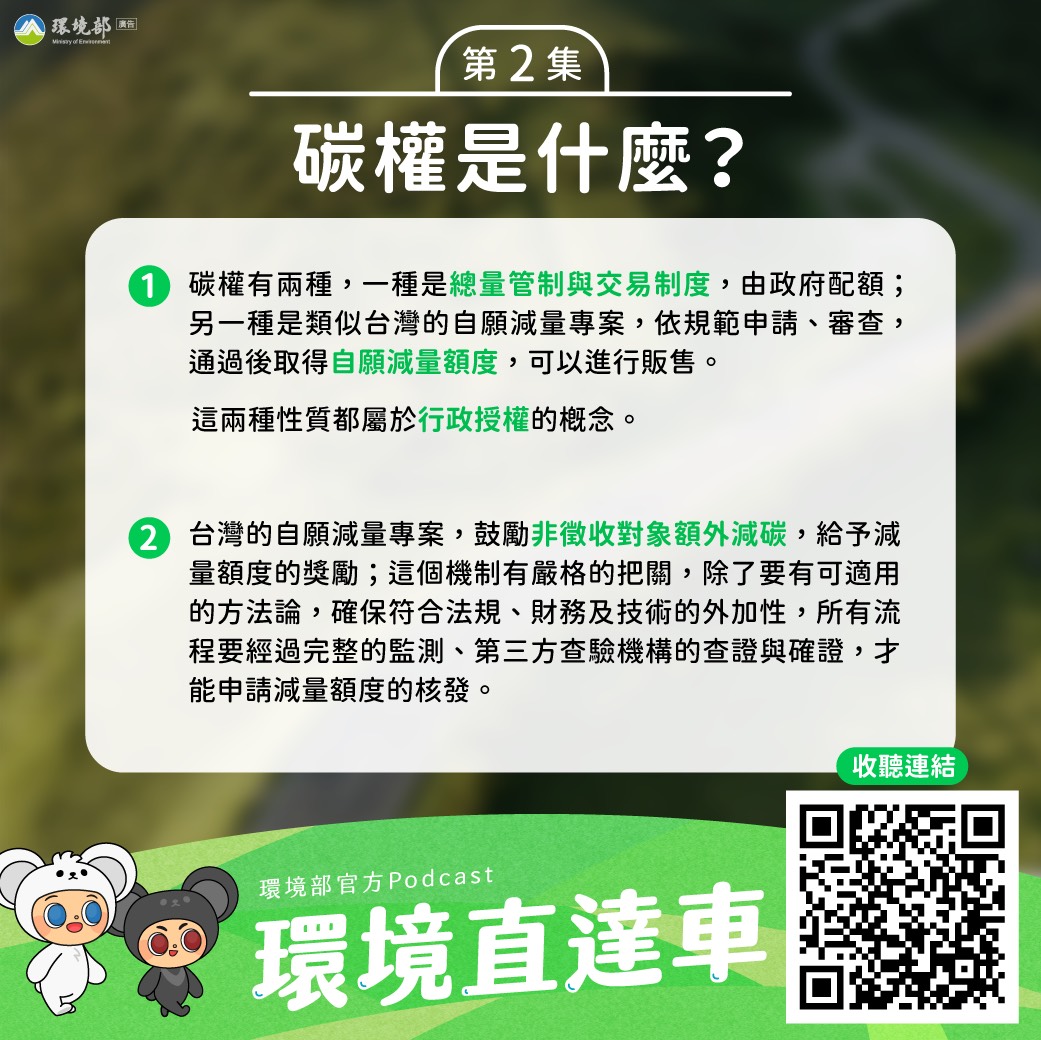

台灣普遍所稱的「碳權」是什麼?自願減量額度的交易及用途

臺灣普遍把自願減量額度交易稱為「碳權」,這樣的交易可視為碳費政策推動的過程中一項彈性機制。非碳費徵收對象可提出減量計畫,經過環境部嚴謹的審核後,確認減下來的減量額度可以在碳權交易所進行交易,是為自由交易市場。

減量額度的用途可分為兩種,其一為協助企業來完成法律上規定的減碳責任(繳交碳費),例如某企業碳費徵收對象,經過自行評估後,認為與其繳交碳費不如協助上下游廠商減碳,再用減下來的額度抵碳費(最多10%)成本反而較低,而政府也樂見這樣的供應鏈整體減碳,對國家整體減少排放更有幫助。

另一種用途則是可以提供企業購買減量額度,實現法律或自願達成本身的碳中和需求。這樣的市場交易機制下,不僅提高了減排的經濟效率更促進了企業之間對於減碳技術的交流與互動,使企業間有更緊密的合作與創新。

自願減量額度由環境部進行嚴謹的查驗、查證機制,每筆資料皆有序號以利追蹤管理,交易完成的同時將其序號註銷,代表已使用,每筆減量額度僅能交易一次,僅開放企業購買。

資訊公開揭露防止漂綠,選擇優質綠色產品,當個聰明的消費者

所謂的漂綠(Green Washing)意旨企業本身沒有將資訊完整揭露或採取完整的永續行動,僅透過話術或行為對外宣稱其產品或企業本身具有永續綠色意義,誤導消費者購買。為了防堵企業漂綠,環境部目前正在制定指引,希望企業在宣告碳中和的同時必須將資訊完整透明公開,避免誤導消費者購買。而作為消費者,我們在選購或支持綠色產品、綠色企業時,可以多方參考並全面了解相關資訊,檢視是否公開、是否為減碳排名的優良企業等。

資訊公開揭露防止漂綠,選擇優質綠色產品,當個聰明的消費者

面對全球減碳趨勢,企業減碳應從本身做起 面對氣候變遷的挑戰,我們鼓勵企業減碳應該從本身做起,透過全面的盤查、改進以及減碳技術的精進,與政府一起合作,實現淨零碳排的目標,在綠色永續的道路上走得更穩、更遠。

- 發布單位:

- 環境部

- 發布日期:

- 113-06-19

- 更新日期:

- 114-09-24