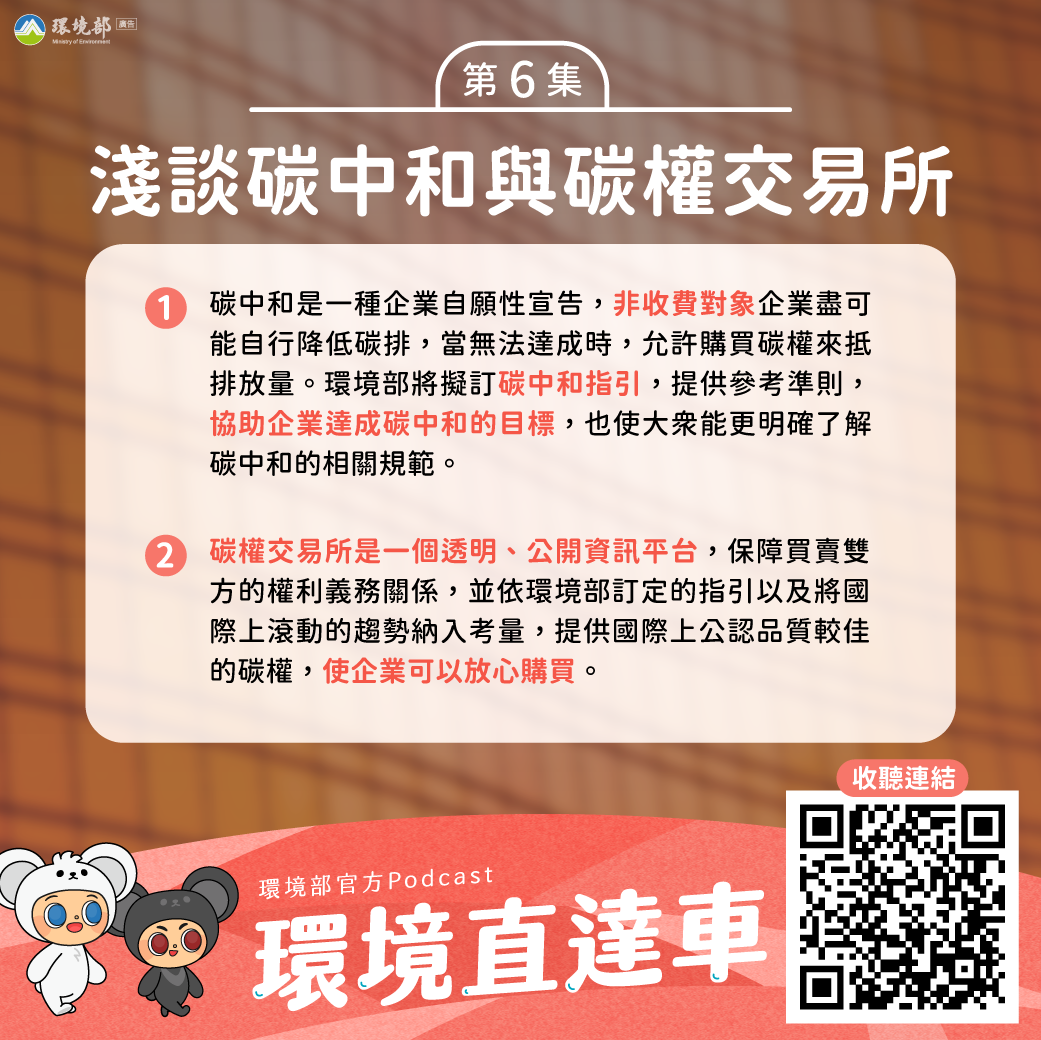

【環境直達車】第 6 集 - 淺談碳中和與碳交所

分享到LINE 分享至Facebook 分享到X 列印本頁這集由施次長跟我們簡單的聊聊什麼是「碳中和」,國際間是用什麼樣的措施來避免讓碳中和變成企業漂綠,而台灣未來又有什麼措施呢?

我的企業不是碳費的徵收對象,但想要自願減碳或宣示碳中和,可以怎麼做?所謂碳權交易所買來的碳權可以做什麼呢?趕快來聽次長的介紹吧!

逐字稿

來賓00:00:31,178

其實,國際上有針對淨零、碳中和有一些名詞的定義,那我們基本上所謂的碳中和,應該指的是說,企業他盡可能降低他自己的排放量,那如果他沒有辦法降低他的排放量呢?他可以允許去購買一些碳權來抵他自己減不下來的排放量,國際上也有一些標準,比如說,ISO、PASS他都有一些碳中和的一些自願性的標準去宣告,因為很容易會被人家說是漂綠的原因,都是大家如果覺得你的碳中和宣示感覺好像

主持人

假假的

來賓

假假的沒錯,明明就沒有這樣,怎麼會這樣。

主持人

就感覺你就是污染了百分之九十,但是你就很focus(聚焦)在那10%上面。

來賓

對對對

主持人

然後你就會覺得你自己是一個永續的企業。

來賓00:01:22,354

對對對對,就是說,他會跟我們現在講到漂綠的其中一種類型很像,譬如說我們現在在其他國家,會看到有很多的例子就是說航空公司他說你買機票的時候,我多付一點錢去買碳權,我就可以說這是一個碳中和的旅程,但是這樣子的一個行為,有可能會被當地類似這個公平會的主管機關認為你打著這個名字,但你就是有排放啊,你買這個碳權,又不能夠去證明說這個碳權真的能夠抵你的排放量,你就不能夠做這樣的宣稱。所以其他國家可能已經有透過一些,譬如說類似這個公平交易的相關法制來去處理,這種我明明沒有自己減下來,只是去買碳權,然後我就說我是碳中和的,不管是產品啦、行程甚至是投資的商品,這些都有一些國家開始在做管制,所以碳中和這件事情我們部裡也打算要能夠提供一個指引,讓國內的企業有一個參考的準則,因為畢竟有一些企業,確實他自己真的很努力的減,那很多的活動減不下來,他也很努力的去找做得很嚴格、減碳效果很好的計畫類型,來去抵他自己沒有辦法抵的排放量,所以我們要是有這個指引,其實對於這種真心有在自己先減,減完減不下來去買這個高品質的碳權的企業來說,也比較公平。

主持人00:02:57,647

所以碳中和是一個行為?

來賓

對,它其實有一點像是一個行為,或是一個宣稱,那我們一般講到碳中和,它有可能是公司自己營運上的宣示,我要2030年達到碳中和。

主持人

所以這個跟形象比較有關?

來賓

這個可能跟行銷、跟形象比較有關,所以像有一些你就會看到可能寫說什麼碳中和的產品、有一些路跑活動,現在也宣稱它是碳中和,所以它有可能是產品的宣稱、活動的宣稱,那也有可能是公司整體,比如說某某銀行,我宣誓我在2040年我要達到碳中和。

主持人

所以針對碳中和,其實環境部(未來)就是有一個指引,教你怎麼樣可以達成這個,或者是怎麼去做這樣子,但是這不是我們一個法律的東西。

來賓

對,它這不是一個強制性的規定。

主持人

那剛提到的,就是說可以去碳交所買碳權,那我記得黃副署長那個時候有講,碳交所其實是一個公開、透明的平台,所以只要去那邊買就可以很安心。

來賓

因為現在碳交所上架的產品它都不能夠抵碳費,買碳交所產品的公司,都是要做自己的碳中和。

交易所它本身在金融市場上,其實扮演一個很重要的功能,就是透明、公開的平台,資訊、金流它能夠保障買賣雙方的一個權利義務關係,我們對於這個碳交易所上架的產品,我們有一個像是上架指引機制,那這個上架指引的機制,其實都是參考國際間目前對於這種高品質的碳權,它可能要注意哪一些的原則,我們把它放進去,那碳交所會follow(遵循)這些原則,去找提供國際上公認品質算比較好的,比如說計畫類型或者是計畫的標準,或者是他有沒有額外能夠滿足這個SDGS的某幾個目標。

來賓00:05:02,996

我們也從碳交所的網站上可以知道說它是上架哪一些類型的產品,然後都是在哪一些國家或哪一些地區,這個也是希望說,透過這一些比較公開的資訊,讓買方也讓一般的大眾,瞭解到碳交所上架的碳權品質。

主持人

不會買到假貨

來賓00:05:24,185

不會買到假貨,有把關,但是畢竟這些碳權它背後的方法論,有時候都會被不停的檢視,那在不停的檢視的過程當中,也不排除說不定有一些後來檢視前面某一些計畫類型,他的方法論可能不夠周全。或者是因為有新的監測方法跟監測技術,會認為舊的這個部分需要修正,所以這個都是一直不停的在發展、滾動式的,我們會跟碳交所希望能夠把這個國際上滾動的趨勢納入考慮。我們也會認為說,如果今天企業就是透過碳交所去買,那有一些企業他可能會覺得說,我想要的商品類型碳交所可能沒有上架,那他又想要做一些碳中和的宣示,我們想要去訂的這種碳中和的指引,就是可以去導引這一類的企業,你自己要先做一些減量的宣示,然後自己想辦法減。

主持人

所謂碳中和到底中和了沒,這個由誰來認定?

來賓

這個其實就自我認定,那正是因為它的裁量範圍那麼大,所以也讓人家常常有碳中和宣示的不管是公司、不管是產品、不管是活動,我到底要不要相信他? 那不同的國家其實對於怎麼處理這樣的問題,歐盟他就會選擇比較管制型的,買碳權的東西,你就慢慢慢慢不能夠做這樣的宣示,那但是其他的國家像日本啊或者是美國啊,基本上都是出版一些類似指引的做法,就是比較柔性的方式去讓企業知道,你真的要做碳中和,你大概要用什麼步驟其實是比較嚴謹。

來賓00:07:09,232

那有這些指引,讓民眾也會知道說他這樣做這個宣示,如果跟這個指引好像不太對,可不可以去類似像跟公平會檢舉,或者是說我自己也可以判斷,到底這樣的宣示是對還是不對,因為其實這些碳中和的宣示,有一些是公司的一個形象的塑造,但有一些可能真的也是公司花了很大的一個努力,希望能夠去減,那減不下來,我給他碳權的這種工具來補充,所以真的本質上在台灣他不是一個強制性的規範,說你要符合什麼標準你才可以叫碳中和,但是他也是一個鼓勵企業能夠去追求減量的一個手段。

主持人00:07:53,956

因為其實也沒有規範他一定要去做這件事。

來賓

沒有做這樣的宣稱,其實也不會被處罰。

主持人

但因為這畢竟是一個國際的趨勢。

今天非常的謝謝次長,謝謝。

來賓

謝謝珉儀,謝謝各位。

- 發布單位:

- 環境部

- 發布日期:

- 113-07-15

- 更新日期:

- 114-09-24