鳳凰颱風災害(救)協助專區

分享到LINE 分享至Facebook 分享到X 列印本頁強烈鳳凰颱風於 11 月中旬為宜蘭蘇澳與東部地區帶來強降雨,造成淤泥堆積、道路泥濘、漂流物堵塞及大量廢棄物累積。

環境部自災情發生即啟動應變機制,聯繫全國 22 縣市環保局,掌握環境保護工程設施運作情形,各地垃圾處理、污水處理與廢棄物去化系統均正常運作,未發生災損,確保災期間環境服務不中斷。

水質檢測與公共衛生維護

為維持災後供水安全,持續督導地方環保局與自來水事業單位進行飲用水檢驗。截至 11 月 14 日,共完成 169 件水質抽驗,其中 168 件合格、1 件檢驗中,水質狀況整體正常。

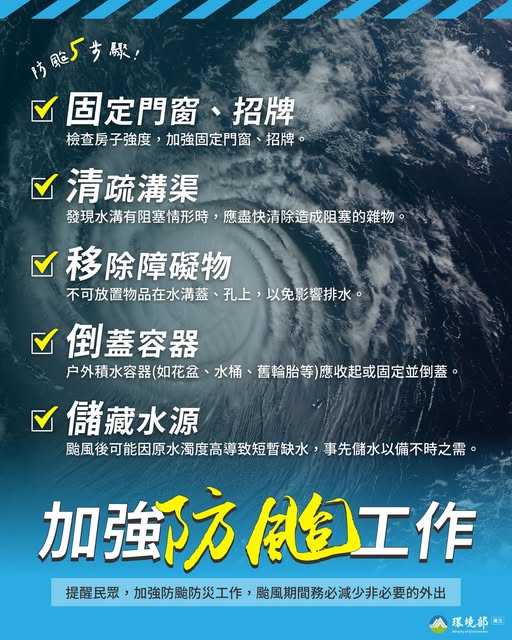

風災後環境積水與淤泥易促成病媒蚊孳生及衛生風險,環境部已函文地方環保局加強環境巡檢、孳生源清除(積水容器)及溝渠清疏作業,並於災後廢棄物清除完成後儘速展開環境清潔與消毒,以降低登革熱及其他災後常見疾病的傳播風險。

中央跨部會亦備有消毒物資,包括大量漂白水與酚類消毒劑可供調度,其中北基宜地區具備 24,431 公斤固態消毒藥劑與 10 公升液態消毒藥劑,花東地區亦有相應物資儲備,可依地方需求支援。

災後環境清理與跨縣市支援

強降雨造成蘇澳多處道路與社區嚴重受淤泥掩埋,清理需求快速提升。環境部立即調度鄰近縣市協助,截至 11 月 14 日,累計支援:

- 抓斗車 10 台次。

- 卡車 20 台次。

- 山貓 20 台次。

- 洗街車 4 台次。

- 支援人力 78 人次。

清理作業持續依地方政府需求滾動調整,優先處理主幹道路與積淤嚴重區域,協助社區儘速恢復正常生活環境。

廢棄物清運與暫置管理

災後大量家具、漂流物及泥砂湧入,需集中管理以避免影響衛生與交通。

目前已啟用兩處臨時廢棄物暫置場:

- 港務局移山路旁臨時暫置場。

- 蘇澳掩埋場停車區。

各地方公所、跨縣市清潔隊及國軍協助將災後垃圾清運至暫置場後,由清潔隊依性質分類為可燃及不可燃,可燃廢棄物再另行送往焚化廠處理,不可燃廢棄物則交由回收商處理。

居家環境安全與返家指引

災後家戶返家前需確認居住地環境安全無虞,包括周邊無大量淤泥堆積、基本清淤與清消完成,以及供水供電正常。

在環境整理初期,民眾進行清掃時建議等待積水完全退去並留意室內結構安全;清理時可穿著雨鞋、膠鞋、手套及口罩,避免傷口接觸污水或淤泥,也留意家具傾倒及地面濕滑等安全風險。

重大風險地區環境監測與持續關注

針對馬太鞍溪堰塞湖等具潛在風險地區,環境部持續掌握下游水體變化及環境風險,必要時配合啟動水質及環境監測,協助地方及早掌握災後狀況,減少可能衍生之環境影響。

中央與地方協力推動災後復原

在中央災害應變中心統籌下,環境部與地方政府、跨縣市環保單位及相關支援力量共同推動環境復原。

前次會報裁示的項目也均依序辦理,包括:

- 持續支援廢棄物清理、加強環境消毒。

- 配合國防部發布支援情形新聞。

- 完成廢棄物暫置場分類與後續去化規劃。

環境部將持續提供機具、人力、物資支援,使災區逐步恢復整潔、安全的生活環境。

常見問答(FAQ)

目前已完成 169 件水質檢測,其中 168 件合格、1 件檢驗中,供水品質整體正常。

已累計支援抓斗車、卡車、山貓、洗街車等合計超過 50 台次,以及 78 人次協助蘇澳等受災區清淤與街道沖洗,清理作業依地方規劃逐區推動。

已啟用 兩處臨時廢棄物暫置場,由地方政府統一集中大型家具、受損物品及淤泥,並依可燃與不可燃分類後進行後續清運。

清淤作業將依道路重要性與受淤程度排序推進,中央提供機具與人力滾動支援,直到完成主要道路、巷弄與住宅區的清理作業。

堰塞湖已列入持續掌握,如有溢流或大量泥水下泄情形,將配合啟動下游水質與環境監測,協助地方掌握災後水環境狀況。

環境部已函文地方環保局加強環境巡檢、孳生源清除(積水容器)及溝渠清疏作業,並於災後廢棄物清除完成後儘速展開環境清潔與消毒,以降低登革熱及其他災後常見疾病的傳播風險。

相關圖卡

- 發布單位:

- 環境部

- 發布日期:

- 114-11-14

- 更新日期:

- 114-11-14